/// Les mordants, cela ne mord pas ///

Article créé le 22 juillet 2017, mis à jour le 31 mars 2024

Retour au Chili le 15 novembre 2024

Organisons donc des ateliers! C’est facile

+33 7 69 905 352 ou +56 9 764 449 78 (whatsapp, telegram et signal) – publicobre2000@yahoo.es

Plusieurs nouveaux articles sont en cours de rédaction et seront bientôt publiés.

Nouveau site complémentaire en espagnol, pour découvrir de nouvelles expériences: www.lanitando.com

Que sont les mordants?

Les mordants sont des produits que l’on ajoute à la teinture, soit avant de teindre (prémordançage), pendant la teinture, ou après (postmordançage) pour assurer la solidité de la teinture.

En général, ce processus modifie la couleur. Cependant, il est souvent indispensable pour fixer la couleur en provocant des réactions chimiques qui unissent les colorants à la fibre.

L’emploi des mordants n’est cependant pas systématique.

Certaines plantes peuvent colorer sans teindre définitivement (betterave rouge, plantes à anthocyane…). Dans ce cas, les mordants ne sont d’aucun secours. Ces teintures peuvent servir en alimentaire ou en cosmétiques, mais certainement pas pour les textiles.

Un peu d’histoire des mordants

Des tablettes sumériennes, écrite en cunéiforme, mentionne déjà des recettes de teinture avec notamment l’emploi d’alun.

En outre, déjà au XIIIème siècle, à Gênes et à Venise, en Italie des règlements classifiaient les plantes tinctoriales et faisaient la distinction entre plantes grand teint et plantes petit teint.

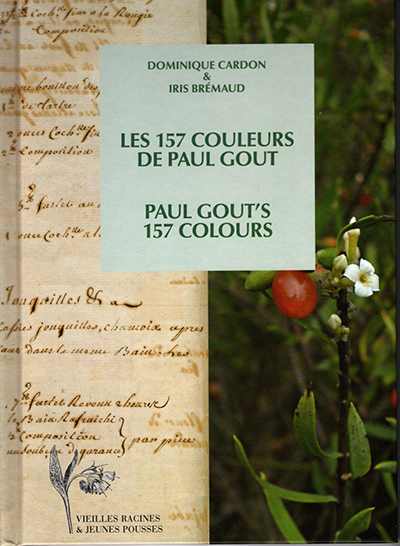

Au XVIIIème siècle, de nombreux chercheurs teinturiers et chimistes de renom ont fait des recherches pour améliorer la solidité des teintures et innover en ce qui concerne les mordants. Ils ont préparé des nuanciers très détaillés avec des échantillons. Domique Cardon en parle dans ses livres. Elle vient d’en publier un nouveau.

Prémordançage

Le prémordançage consiste à faire bouillir quelques heures les fibres avec le mordant, avant de les mettre dans le bain de teinture, si possible encore humides. Cette pratique permet d’attirer les fines particules de colorants naturels vers l’intérieur de la fibre où elles se fixent solidement.

Cette étape est donc cruciale. Donc, elle ne doit pas être prise à la légère pour une bonne formation et un bon résultat. C’est un temps de travail que l’on ne peut pas éliminer pour faire un cours en 3 heures1, le rêve de beaucoup. Tout n’est heureusement pas instagramable!

Il ne faut pas oublier d’éviter les chocs thermiques pour les laines. En effet, si l’eau vient à manquer dans la casserole lors du mordançage ou de la teinture, il faut rajouter de l’eau bouillante.

Découvrons les différents mordants

Les mordants sont des sels minéraux qui modifient le pH du bain de teinture:

- alun de potassium

- sulfate de fer

- sulfate de cuivre

- crème de tartre

- oxalate de titane

D’abord l’alun

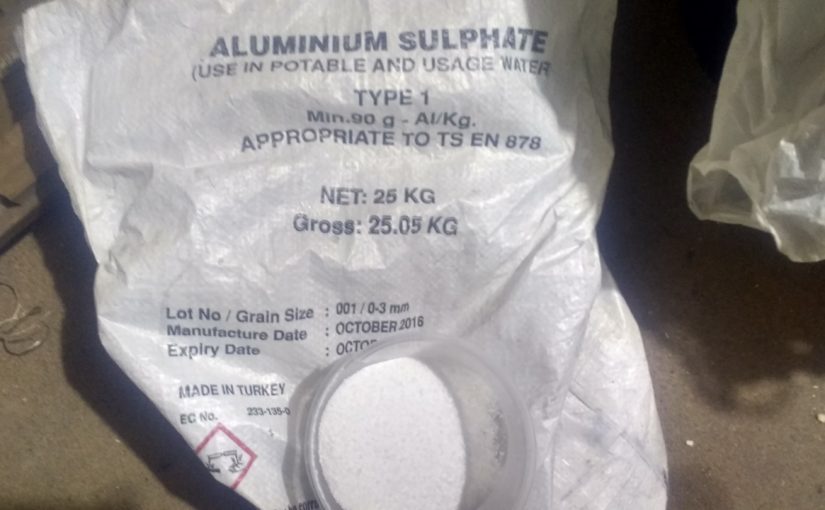

L’alun est un sulfate double d’aluminium et de potassium. Cela ressemble vaguement à des cristaux de sel. Ce produit est très largement utilisé comme antifloculant dans la potabilisation de l’eau.

Il est connu comme désodorant, cependant je ne le conseillerai pas pour cet usage, vu que l’aluminium semble être impliqué dans de nombreuses maladies. Il était anciennement utilisé au Chili par les militaires pour faire baisser l’ardeur sexuelle de leurs recrues.

Pourquoi mordancer?

Le mordançage à l’alun est incontournable car il fait apparaître beaucoup de tons jaunes qui sinon resteraient cachés ou très pâles. Il est indispensable pour la cochenille qui ne se maintiendrait pas sans cela.

Si la couleur obtenue n’est pas à notre goût, il est toujours temps de faire un post-mordançage, en ajoutant un peu de mordant ou un modificateur à la fin de la teinture. En teinture naturelle, rien n’est définitif.

Michel Garcia fait de nombreuses démonstrations des gammes de couleurs que l’on peut obtenir grâce aux mordants, en faisant varier leurs proportions, en les mélangeant. Ses DVD sont passionnants. Je ne touche pas de commissions, mais ils méritent vraiment que je les recommande.

Nous avons appliqué ces techniques lors d’un atelier que j’ai dirigé à La Redonda, Santa Fe, Argentine.

Si la laine, la soie et les fibres protéiques ne donnent souvent pas l’impression que le mordançage soit nécessaire (au détriment de la solidité – c’est souvent très trompeur). Cependant, il devient absolument indispensable dans le cas des fibres cellulosiques (végétales) qui attrapent beaucoup moins facilement les couleurs. Sauf cas des tanins qui agissent comme des mordants.

Précautions

J’insiste sur le fait qu’il ne faut surtout pas oublier de laver soigneusement les fibres avant le mordançage. En outre, il faut aussi débouillir les fibres végétales, en les faisant bouillir assez longuement avec du savon. Puis bien rincer.

Il s’agit d’éliminer les graisses d’ensimage utilisées lors de la filature et aussi les différents apprêts et charges appliqués lors du tissage et de la mise en forme industriels de la toile. Lors de ces étapes sont souvent appliqués des huiles, sucres, amidons, plâtres, craie, azurants… soit pour faciliter le tissage, soit pour donner la tenue à la toile, ou pour la blanchir. Si ces ajoûts ne sont pas éliminés, ils attireront les mordants et les teintures et ces derniers partiront au fur et à mesure des lavages (parfois, même d`es le premier lavage) en emportant les colorants.

Éliminer cette étape nuirait gravement à la qualité et à la solidité de la teinture.

Un peu d’histoire

L’alun naturel a été exploité depuis la très haute antiquité, notamment en Egypte où des gisements naturel de minerai d’alun étaient exploités en plein désert (Voir Dominique Cardon). Il semblerait que la recherche du maintien de l’accès aux sources de l’alun (situées à l’époque en Orient) ait été une des raisons économiques des grandes croisades. Par la suite, on a découvert des gisements dans une zone volcanique près de Naples, en Italie. Cet alun s’appelait « l’alun du Pape« .

Le fer

Nous avons trois solutions: une rapide, une plus économique et une plus difficile d’accès pour ceux qui connaissent leur terroir.

Certaines eaux sont riches en fer, comme d’autres peuvent l’être en calcaire. Cela explique que certaines couleurs sortent plus vives à certains endroits. On trouve ici une des raisons de la recommandation d’utiliser, si possible, des eaux de pluie pour teindre.

Sulfate de fer

Le sulfate de fer s’achète en quincaillerie ou en jardinerie. On l’utilise notamment contre les limaces et les mousses. Ce sont des cristaux vert clair.

On doit en utiliser très peu, en principe moins de 3% du poids des fibres.

Il s’utilise le plus souvent en post-mordançage. Il obscurcit très rapidement les couleurs en les faisant virer généralement vers les gris et les verts bronze ou olive. La cochenille passe du rose-rouge au violet, elle est très sensible au fer.

Le changement de couleur est irréversible. Si l’on a des doutes, mieux vaut faire le test sur un échantillon.

Si l’on travaille avec un récipient en fer, le mordançage se fera automatiquement, mais peut-être irrégulièrement.

Cependant, il faut rincer abondamment les fibres après mordançage au fer, car le fer rend les fibres rêches et les fragilise. De nombreux textiles historiques mordancés au fer posent des casse-têtes aux archéologues et aux restaurateurs.

Dans les recettes anciennes, on l’appelle « couperose verte » ou « vitriol vert« . C’était très utilisé dans les encres pour les manuscrits.

Soupe de clous

La Soupe de Clous est une alternative un peu plus douce. Il s’agit en fait d’acétate de fer.

C’est très simple, on fait tremper de la ferraille, de vieux clous, dans du vinaigre (acide acétique) dans un récipient non fermé. La reáction dégage des petites bulles d’hydrogène. Après quelques jours, on récupère le jus pour mordancer.

Je l’utilise souvent en ecoprint.

Boues ferrugineuses

Autre solution, plus douce, mais sans doute plus difficile à trouver, utiliser des boues de sources en forêt qui combinent des sels de fer et des tanins provenant des déchets des arbres.

Ces boues sont encore couramment utilisées par les femmes qui filent la laine dans le sud du Chili. En Afrique, elles sont indispensables aux bogolans.

Certaines eaux naturellement chargées en fer modifieront aussi les teintes obtenues.

Activité

Le cuivre

Encore un sulfate, celui-ci est encore toléré en agriculture, même bio. C’est l’un des composants de la fameuse bouillie bordelaise.

Le sulfate de cuivre s’utilise aussi comme anti-algue pour les piscines et pour des traitement du bois.

On peut donc l’acheter en quincaillerie ou en jardinerie.

Ce sont de très jolis cristaux bleu, qui perdent leur couleur quand on les dilue dans l’eau.

Comme tous les dérivés du cuivre, ce produit est toxique et de nombreux teinturiers ne veulent plus l’utiliser. D’ailleurs, selon mes expériences, il ne fonctionne pas toujours.

Si l’on travaille avec un récipient en cuivre, le mordançage se fera automatiquement comme pour le fer.

C’est plutôt un modificateur, car il verdit les jaunes, les beiges et grise la cochenille.

Dans les vieilles recettes, il est appelé « couperose bleue » ou « vitriol bleu« .

L’oxalate de titane

C’est la grande nouveauté!

Je l’ai découvert en regardant le troisième DVD de Michel Garcia. Il permet d’obtenir de très beaux orangés avec les tanins.

J’ai récemment eu l’occasion de le tester, c’est vraiment très beau. J’en suis très contente. Je vous le recommande chaudement.

La crème de tartre

La crème de tartre s’utilise en très petites quantités pour rectifier l’eau du bain qui peut être très calcaire (ce qui nuit à la teinture) et elle permet aussi d’empêcher l’alun de précipiter au fonds de la casserole et de cristaliser sur les fibres, ce qui les détériore.

En outre, la crème de tartre est inoffensive, elle était extraite des fonds de tonneaux de vin. Elle est actuellement utilisée en pâtisserie. Unie au bicarbonate, c’est l’un des composants de la levure chimique. Je l’achète dans les boutiques de produits pour pâtissiers.

S’utilise en très petites quantités, en particulier pour la cochenille.

Les autres mordants chimiques

Anciennement étaient abondamment utilisés aussi:

- le bichromate de potassium pour le noir de bois de Campêche, notamment. C’est un produit photosensible, utilisé pour les résines jaunes pour préparer les cadres de sérigraphie. Il faut donc garder les fibres mordanc´ees au chrome à l’abris de la lumière. Il rend les fibres rèches et cassantes. Le chrome est cancérigène.

- le chlorure d’étain pour les rouges orangés de cochenille, il est très onéreux. Il servait anciennement pour la fabrication des miroirs. Primo Levi en parle dans l’une de ses nouvelles.

- des sels d’arsenic, de plomb…

Tous ces produits sont bien sûr à bannir pour leur toxicité. D’ailleurs l’aluminium (de l’alun) et le cuivre ne sont pas sans danger. Le fer est à employer avec parcimonie car il rend les fibres rêches et elles se dégradent avec le temps.

Mordants naturels, mordant d’avenir

Les tanins

Ces mordants ne sont pas nécessaires avec les plantes qui contiennent des tanins, beaucoup de feuilles, d’écorces d’arbre, les fruits pas mûrs, les rumex, l’écorce de grenade, le brou de noix, les noix de galles, les pelures d’oignons…

Récemment, j’ai fait un test chez une amie, l’alun avait mystérieusement disparu, nous avons ramassé les écorces de grenades sous ses arbres et nous les avons utilisées comme source de tanins.

Certains parlent des épluchures de bananes. C’est assez économique, encore qu’il vaut mieux chercher des bananes bio quand on sait la quantité de pesticides utilisés dans la culture de ce fruit. Je n’ai pas de photo à vous montrer car je n’ai pas encore testé.

Plantes bioaccumulatrices

Il existe aussi des plantes à mordants, en général des plantes bioaccumulatrices qui récupèrent l’aluminium des sols: lycopodes (rare en Europe, lycopodium clavata, miconia argentea, qui poussent sur des sols acides), simplocos (feuilles), camélia (même le thé), le vinaigre de pommes est connu pour être plus chargé en aluminum…

À Puerto Montt, j’ai souvent teint au vinaigre de pommes, résultat de « chicha« , cidre qui avait viré… J’avais ramené plusieurs bonbonnes de 5 litres d’une visite chez une amie à l’île Maillen.

Il faut bien sûr utiliser une plus grande proportion de ces plantes (en général parties égales) pour obtenir l’équivalent d’un mordançage à l’alun. Mais, la solidité de la teinture est bien meilleure.

Celestina Stramigioli mentionne dans ses livres l’utilisation des cendres de certaines plantes notamment des cactus. Elle décrit les techniques anciennes encore utilisées par des femmes de zones très rurales d’Argentine où l’alun est rare et cher. Il est à noter que l’opération a une importance telle, que ces femmes ont inventé un terme spécifique pour cette opération.

Dans de nombreux endroits, notamment dans le sud du Chili, beaucoup de teinturières utilisent encore régulièrement des sources de boues qui contiennent sans doute du fer et d’autres minéraux (c’est une zone volcanique et les volcans relachent de grandes quantités de minéraux, des plus nobles aux plus dangereux).

Les modificateurs

Outre les cendres, de nombreuses traditions populaires utilisent le vinaigre, le jus de citron (qui peuvent renforcer l’action des tanins ou éclaircir les couleurs), l’amoniac, le bicarbonate, la soude, mais aussi l’urine, à mon avis ce sont plutôt des modificateurs et nous les avons testés, lors des deux ateliers à Santa Fe, Argentine, puis plus en détail, lors de la formation à Pica (Chili) où j’ai préparé une série de fiches qui m’ont été très utiles par la suite.

Les plantes qui ne nécessitent pas de mordants

Dans beaucoup d’endroit où l’alun n’est pas disponible ou trop cher, on a recours à des mélanges de plantes qui apportent soit des tanins, soit des sels d’aluminium. Ces méthodes me paraissent plus écologiques. Elles nécessitent une bonne connaissance des plantes.

Un certain nombre de plantes (en général à tanins) ne nécessitent pas de mordants :

- noyer (feuilles, brou, écorces…)

- écorces d’arbre en général

- sciures de bois

- feuilles gallées ou attaquées par des insectes

- peaux d’oignons, épluchures et noyaux d’avocats

- glands, fruits d’aulnes

- noyaux de fruits (pêches, mangues, abricots, avocats…), coquilles de noix, noisettes, amandes, bogues de châtaignes et de marrons…

- rumex

- feuilles de chênes, chataigniers, marroniers, avocatiers…

Plantes à teinture substantive

Il existe quelques teintures dites “substantives” qui ne contiennent pas de tanins mais ne nécessitent pas de mordants.

Par exemple: le curcuma. Il n’est malheureusement pas stable à la lumière, ni aux acides et aux produits alcalins. C’est un cas typique de “petit teint“.

Indigo

La teinture à l’indigo est un procédé bien spécial et ne necessite pas de mordants.

Si l’on veut combiner un bain d’indigo avec un bain de jaune, pour obtenir un vert franc, on doit cependant mordancer le bain de jaune pour qu’il se fixe correctement. Il en est de même pour les combinaison avec des bains de rouge de garance ou de cochenille.

Solidité

Pour vérifier la solidité d’une teinture à la lumière:

- Enrouler un morceau de fil teint (en faisant plusieurs tours) sur un carton,

- En protéger la moitié avec un morceau de carton noir, bien fixé,

- Exposer au soleil plusieurs jours, si possible un mois, ou à une lumière à rayons ultraviolets pendant quelques heures,

- A la fin de l’expérience, défaire la protection et comparer les résultats

Conclusion

Le mordançage est donc un processus très important dans la teinture, bien qu’il ne semble pas toujours visible. Tous les bons livres de teintures naturelles y consacrent de nombreuses pages avant de présenter les recettes, il ne faut donc surtout pas négliger cette étape.

Il ne faut donc pas oublier que toute bonne formation en teintures naturelles doit donner une grande importance à cette étape indispensable bien que peu visible.

- Je ne donne pas ce genre de cours, trop superficiel et trompeur. Mes cours doivent comprendre au moins 5 jours pour bien explorer tous les détails qui permettent d’obtenir de bonnes teintures. ↩︎