/// Cochenille, cochenille, cochenille… ///

Article du 12 août 2017, modifi´é le 27 avril 2024

Je suis revenue au Chili le 15 novembre 2024

Organisons donc des ateliers! C’est très facile, il suffit d’appeler au +33 7 69 905 352 ou au +56 9 764 449 78 (whatsapp, telegram et signal) – publicobre2000@yahoo.es

Nouveau site complémentaire en espagnol, pour découvrir de nouvelles expériences: www.lanitando.com

La cochenille est une de mes teintures naturelles préférées, la force de sa couleur peut donner l’impression qu’elle est artificielle. Cet article est un des premiers de ce blog et j’y reviens pour la seconde fois. Je viens d’avoir une conversation très intéressante avec un Tunisien qui était très préoccupé par le sort des figuiers de Barbarie de Tunisie. Cela m’a poussée à chambouler l’ordre des mises à jour de mes articles.

J’ai beaucoup d’expériences et d’informations nouvelles sur la cochenille, il était temps de les partager.

Cochenille, surprises assurées

Cochenille qui teint,

cochenille qui ne teint pas ?

Le terme cochenille désigne un certain nombre de parasites dont seule une infime minorité sert en teinture. Les petits insectes que vous pouvez trouver aux pieds de vos arbres fruitiers ne teignent généralement pas. Rien n’empêche de les tester, cependant.

Nous ne intéressons donc pas à la cochenille farineuse.

J’ai été très surprise de voir récemment sur internet des photos de coléoptères associées aux teintures-additif E120 utilisés en alimentation. Il y a certainement une erreur qui prête à confusion.

Ce ne sont pas des doriphores! Il est à noter que la cochenille n’attaque que les palettes (feuilles) et non les fruits du figuier de barbarie. Cependant, les fruits deviennent très amers.

Voici la vraie cochenille

Le colorant de base, l’acide carminique, des cochenilles sèches, entières ou moulues. Si vous voulez teindre avec de la cochenille fraîche, il faudra en utiliser plus.

Un peu d’histoire

Anciennement, il existait différentes espèces de cochenille servant en teinture, mais elles sont pratiquement toutes disparues ou sont en voie d’extinction :

- Dans le sud de la France on élevait les vers de kermes, sur les chênes kermes, qui donnait un rouge très luxueux. Quand la cochenille mexicaine est arrivée en Europe, ce marché a été bousculé et a fini par disparaître. Donc, le vers de kermes n’a plus été multiplié et son support, une espèce de chêne, est aussi devenu très rare…

- il existait aussi une cochenille polonaise et une cochenille d’Arménie, celle-ci vivait dans les racines de certaines plantes des marécages, elle sont aussi en voie de disparition, les marais étant asséchés pour l’agriculture…

- on mentionne aussi parfois une espèce égyptienne utilisée dans l’Antiquité, mais les spécialistes en doutent encore…

- en outre, il existe une autre sorte de parasites cultivés sur des arbres en Inde. Il donnent à la fois un colorant rouge (maintenant peu exploité, vue la concurrence des teintures chimiques) et un vernis le lacq qui est encore utilisé… je reprends de mémoire des informations beaucoup plus détaillées dans les livres de Dominique Cardon, mais que je n’ai pas sous la main.

Toutes ces teintures ont eu une très grande importance, le rouge et particulièrement ces rouges nobles étaient l’apanage des élytes, qui se protégeaient par des lois somptuaires, dès l’Antiquité.

Que reste-t-il ?

La teinture avec le tissage et les tanneries furent les premières industries à se développer et eurent une importance considérable dans l’histoire.

Il ne reste donc plus que la cochenille du nopal (nom mexicain du figuier de Barbarie, au Pérou et au Chili, on parle de Tuna) qui ait encore une certaine importance, mais plus dans le textile, essentiellement dans l’alimentation et les cosmétiques. Les colorants artificiels sont interdits dans l’alimentation en Europe. La garance n’a pas d’autorisation pour d’éventuels effets sur le coeur.

La cochenille seule, se maintient et son marché vient de subir récemment un regain d’intérêt qui a provoqué une flambée des prix.

D’où vient la cochenille ?

La cochenille (dactylo coccus) provient d’un petit insecte parasite du figuier de barbarie (opuntia) et de quelques autres cactus. On exploite la femelle quand elle est prête à pondre ses oeufs. Elle ne mesure pas plus de 3 mm. Celle-ci n’a pas d’ailes, et ne bouge pratiquement pas de l’endroit où elle est née.

Quand la larve naît elle s’accroche au nopal et commence à sucer sa sève. Quand elle est au stade adulte, c’est le mâle qui est beaucoup plus petit et qui a des ailes qui vient la féconder.

Elle vit cachée sous une couche d’une espèce de cire qu’elle produit pour se protéger. Dans la nature, c’est le vent qui les répandent en arrachant parfois des larves de leur feuille.

La cochenille d’élevage est de meilleure qualité, contient plus d’acide carminique, car leurs éleveurs les protègent au maximum et elles produisent moins de cire protectrice. Cette cire pose de petits problèmes lors de la teinture. Donc, moins il y en a, mieux c’est…

D’où vient la cochenille

Elle était à l’origine élevée au Mexique sur les figuiers de barbarie appelés Nopal localement. Le Nopal est une plante très importante au Mexique, non seulement pour la cochenille, mais il sert aussi d’aliment courant sous différentes formes et il est aussi médicinal. Un paysan de La Ligua (Chili) me disait que les vaches aiment bien brouter les Figuiers de Barbarie.

La cochenille est aussi médicinale dans le Nord de l’Argentine, où elle existe encore, mais est très rare. On l’utilise pour des affections respiratoires.

Les peuples originaires du Mexique ont très tôt vu des atouts dans ce petit parasite, qu’il se sont mis à élever pour la jolie teinture rouge carmin qui en est tirée.

Il y a un vocabulaire très ample en Nahuatl et dans les différentes langues indigènes d’Amérique Centrale concernant les variétés de ces insectes sauvages ou élevés, les peintures, les teintures obtenues…

Au Pérou et au Chili

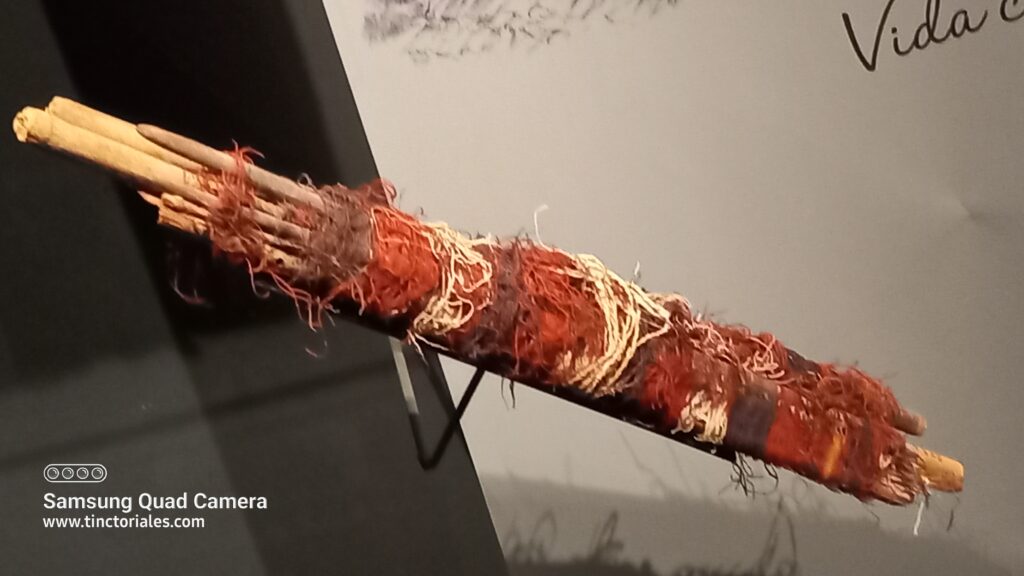

Par la suite les Incas et certainement d’autres peuples précolombiens avant eux, ont collecté, puis élevé la cochenille, que l’on retrouve utilisée dans de nombreux et magnifiques textiles précolombiens.

La qualité des couleurs des textiles des Indigènes surprirent les Espagnols quand ils arrivèrent en Amérique. Outre les richesses métalliques (or, argent, étain…), de nombreuses matières tinctoriales furent l’objet d’une exploitation à outrance provoquent des désastres économiques à leur arrivée en Europe (voir Dominique Cardon et Michel Pastoureau). La cochenille en faisait partie, mais aussi le Campeche, le Pau Brasil, le Quebracho…

La cochenille aujourd’hui

J’aurais certainement l’occasion de vous donner plus de détails, quand je pourrais voyager au Mexique prochainement.

Lors de l’IFPECO de Madagascar, j’ai eu l’occasion de rencontrer un spécialiste de la cochenille. J’irai le visiter dès que possible.

Il y a quelques années, j’avais fait spécialement quelques jours à Moquegua, au Sud du Pérou, pour en acheter. Dans cette zone, la plupart des figuiers de Barbarie sont infestés. Cela se voit depuis le bus.

J’étais passée dans un bureau du Ministère de l’Agriculture, pour savoir où je pourrai en trouver. On m’a demandé combien de tonnes j’en voulais. On m’avait donné quelques adresses pour en acheter au détail.

Lors de ce voyage, en passant en bus à travers un petit village qui s’appelle La Joya (le bijou), j’ai vu des grands tas au bord de la route. Ce n’était pas des tas de sable, mais des tas de cochenille.

Pendant mon dernier voyage au Pérou, fin 2018-début 2019, j’ai voulu en racheter. J’avais plusieurs adresses où en acheter, cette fois-ci, il n’en restait qu’une à Moquegua. À Arequipa, zone de production, je n’ai pas réussi à en acheter.

À La Joya, les tas avaient disparu.

Les prix avait beaucoup augmenté. Maintenant, ils exportent les figues de Barbarie, et pour cela, on ne peut plus laisser se développer les cochenilles, car elles rendent les fruits amers.

Belle couleur et problème écologique

En Europe, la cochenille a été introduite dans les Iles Canaries. Je viens de découvrir qu’elle était entrain de s’étendre maintenant à l’Andalousie et à grand partie du Maghreb où elle pose de sérieux problèmes. Mais, je ne sais pas s’il s’agit d’une espèce tinctoriale qui fait des ravages.

Par curiosité, j’ai gratté un peu,, pour mieux observer.

Dans ce très beau jardin botanique, il y avait toute une série de pieds de nopal de variétés différentes, seul ce pied-là était attaqué.

Je viens d’avoir la confirmation, lors de cette conversation téléphonique, du fait que ces parasites se développaient en Tunisie.

Ce ne serait pas la première fois, à Madagascar, une amie me racontait qu’en 1825 les Français, pendant la colonisation l’avait déjà introduite. Ils ont ainsi gravement accéléré ainsi la désertification, puis elle semble avoir disparue.

Je lisais aussi récemment la relation d’un problème semblable en Australie sur des surfaces encore plus importantes, où les figuiers de Barbarie s’était follement développées.

Comment utiliser la cochenille ?

Elle est généralement vendue sèche. Au Pérou, on peut la trouver fraîche. Mais, je ne l’ai pas testée ainsi.

Je les toujours achetées sèches, au Pérou, pour pouvoir leur faire passer la douane pour rentrer au Chili, et ce non sans difficultés. Bien que cela soit expressement autorisé par un texte du SAG, organisme qui prétendait se les approprier.

Au Chili, il y a eu quelques tentatives avortées d’élevage, notamment dans la région de la Serena, près d’Ovalle et près d’Iquique, dans le Grand Nord chilien, à La Huayca.

Là, on raconté l’histoire de quelqu’un qui avait planté 5000 pieds de Nopal, ou plutôt de Tuna comme on dit au Chili. Pour qu’ils prennent bien, on les avait accompagnés de crottes de chèvres et de mouton comme engrais. Peu de temps après, il avaient 5000 pieds de Tamarugo, sorte d’acacia local, dont les troupeaux avaient mangé les graines. La région s’appelle la Pampa del Tamarugal, le Tamarugo comme tous les acacias a une racine pivotante qui peut plonger sous terre à plus de 40 mètres de profondeur.

Préparation

La plupart du temps, on la broie finement pour qu’elle donne plus de couleur. J’utilise habituellement un moulin à café électrique), on peut aussi utiliser un mortier. En cas d’absence de ces outils, on peut aussi faire comme mon ami M. Hilaire sur cette photo. Cela a très bien fonctionné. C’est minimaliste et efficace.

On peut aussi l’utiliser entière, on perd peut-être un peu de colorant. Mais la laine est plus facile à laver ensuite. En effet, les particules de cochenilles broyées ont tendance à s’accrocher aux poils de la laine et il faut beaucoup de rinçage pour les éliminer.

Pour éviter la perte de colorant, je laisse maintenant ma cochenille tremper à froid avec la laine, pendant plusieurs jours, avant de chauffer le bain.

Les couleurs

La cochenille peut donner une grande variété de couleurs allant du rose au gris, en passant par le violet, le rouge et l’orange, suivant la qualité de l’eau et le (ou les) mordant(s), plus ou moins foncé selon la proportion utilisée.

La teinture à la cochenille est très sensible aux différentes traces de minéraux dans l’eau et au pH (acidité ou basicité de l’eau du bain).

Donc, il faut tout d’abord faire très attention l’eau et à la casserole que l’on va employer:

- Si la casserole est en aluminium, elle participera au mordançage (mais attention, l’acide du bain finira par l’attaquer et la percer, cela m’est arrivé plusieurs fois, même sur de grandes casseroles). Il vaut donc mieux utiliser une casserole émaillée (sans défaut, sinon le fer entre en contact avec le bain et le modifie) ou une casserole en acier inoxidable, les casseroles en grès contiennent du fer, puisque l’argile est colorée par le fer. Les casseroles en cuivre modifient aussi la couleur.

- L’idéal serait donc d’utiliser de l’eau déminéralisée, l’eau de puits, de rivière, de pluie et du robinet contiennent souvent du fer, de l’aluminium et beaucoup d’autres minéraux.

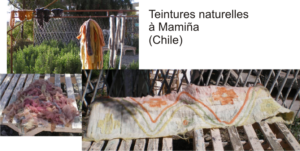

- Quand j’étais à Mamiña, petit village thermal à 120 km à l’est d’Iquique (nord du Chili), j’ai essayé différentes sources avec la cochenille et j’ai ainsi obtenu des résultats différents. J’obtenais des couleurs beaucoup plus vives qu’à Puerto Montt.

- Ne pas oublier le mordançage soit à l’alun ou mieux aux tanins, ce qui garantit la solidité de la couleur.

- Comme pour toute teinture, il ne faut pas oublier de bien laver les fibres qui arrivent souvent de chez le fabricant avec toutes sortes d’apprêts, de graisses et autres empesages pour la présentation, mais aussi, souvent pour faciliter la filature. Ces produits peuvent nuire à la bonne teinture ou à sa solidité.

Processus

- Faire tremper la veille, la cochenille dans le bain (de 5% à 20% du poids des fibres), éventuellement avec les fibres sèches mordancées, pour qu’elle dégage plus de teinture et qu’elle pénêtre mieux dans la fibre (surtout pour la laine).

- Mettre à chauffer à feu doux pendant une ou deux heures.

- Laisser refroidir, si possible jusqu’au lendemain (très important pour la laine).

- Sortir du bain, faire sécher à l’ombre, puis rincer et laver. Ne pas s’étonner s’il sort du jus rose, il faut bien nettoyer les fibres des débris d’insectes qui peuvent s’être accrochés aux fibres. Faire sécher de nouveau à l’ombre.

Les modificateurs doivent donner :

- Fer : violet

- crème de tartre + rouge, + clair

- cuivre : gris

- vinaigre : orange

- citron : orange ou élimine la teinture

- j’ai fait des tests avec beaucoup d’autres modificateurs, à Santa Fe, en Argentine, et nous avons fait des fiches récapitulatives, curieusement, ils n’ont pas eu beaucoup d’effet. Nous n’avions pas travaillé avec de l’eau déminéralisée.

Que faire avec le reste du bain ?

Il peut rester de la couleur dans le bain. On peut l’utiliser de nouveau pour obtenir des couleurs de plus en plus claires, on peut avoir ainsi de très jolis roses et mauves pastel en dégradé.

On peut aussi en faire de la gouache ou de l’aquarelle. Je viens de suivre un cours à ce sujet en Argentine. Ce type de procédé peut servir avec pratiquement n’importe quel reste de teinture.

Malgré son coût, la cochenille peut être bien rentabilisée par les bains successifs pour épuiser le colorant.

Teinture solaire

À Gletterens, en Suisse, j’ai fait des tests de teinture solaire. J’ai donc essayé la cochenille.

Ecoprint

La cochenille est aussi intéressante en ecoprint, elle peut donner des résultats originaux.

Cochenille avec les enfants

On peut tenter une activité très ludique.

Il faut s’armer:

- d’un marteau en caoutchouc, de ceux qu’utilisent les carreleurs

- d’une toile de fibres naturelles (coton, lin, soie ou laine) mordancée préalablement à l’alun

- fleurs, pétales, feuilles

- cochenilles entières détrempées quelques jours à l’avance

- 1 litre de vinaigre ou trempent des clous ou de la ferraille (soupe de clous)

Il faut étaler la toile sur une table. On dispose les feuilles et les pétales de fleurs sur une moitié de la toile, on sème des cochenilles entre les feuilles et les pétales. On plie la toile de manière à recouvrir les pétales et les feuilles.

Puis on martèle la toile avec le marteau.

Après avoir bien martelé, on ouvre la toile. On enlève les feuilles, les pétales et les cochenilles. Si les empreintes vous semblent un peu pâles, trempez la toile dans la soupe de clous. Les couleurs vont s’assombrirent, les taches laissées par les cochenilles deviendront violettes.

Peinture, aquarelle

Avec la cochenille, comme avec n’importe quelle teinture naturelle, on peut extraire les pigments pour en faire des peintures.

J’avais déjà vu et revu les DVD que Michel Garcia a filmé à ce sujet. Il se trouvait que Luciana Marrone, une autre spécialiste des teintures naturelles et notamment de la cochenille proposait un cours dans son atelier à Necochea.

Nous avons extrait les pigments d’un vieux bain de cochenille.

Une fois les pâtes de pigments prêtes, nous les avons testés.

Nous avons sérigraphié des t-shirts, fait des tests avec des tampons. J’ai aussi essayé de peindre sur un morceau de cuir.

Voyage au Mexique

Nous avons déjà vu que le Mexique a été le premier à élever, ou plutôt, éduquer la cochenille, comme on dit au Mexique, bien avant le Pérou. Il existe une plus grande variété au niveau génétique des cochenilles au Mexique qu’au Pérou.

Il n’y a apparemment pas de continuité dans l’éducation au niveau géographique. Cela supposerait une exportation mexicaine précolombienne.

Musée de la Cochenille à Oaxaca, Nocheztlicalli

Oaxaca est la principale région de production de la cochenille. Ce sera e but principal de mon voyage. Je nourris beaucoup d’espoir concernant la visite de ce musée.

J’espère pouvoir y voir ce que je n’ai pas vu encore, la culture et la récolte.

Au Mexique, il y a aussi de l’indigo

L’indigo est une teinture avec un procédé bien spécial pour obtenir du bleu. On l’extrait d’un certain nombre de plantes, selon les lieux.

Le climat du Mexique permet la culture de l’Indigo suffructosa, une plante tropicale dont les feuilles possède une grande proportion d’indigo.

Je pense que j’ai beaucoup à apprendre au Mexique sur cette teinture qui me passionne.

Les commentaires sont les bienvenus sur Whatsapp